1956年7月,我國決定在高等學校內開始自己培養副博士研究生(參照蘇聯學歷管理模式,定此稱謂📮。後改為研究生)。11月,我校以其綜合實力❔,被高等教育部批準為首次招生的學校🙍🏿♂️,共有4名資深教授獲準招生,他們是:蘇元復、馬譽澂🛥、顧毓珍和吳誌高🍻。

由於是首次招收⚀😀,各項工作落實非常緊張🔽。高等教育部7月11日發通知,當月就開始組織報名,10月10~20日進行選拔考試🤜🏼。當時確定副博士研究生的學製為4年,規定40歲以下、高等學校本科畢業且有兩年以上從事科技、教育工作經驗的人員方可報考,應屆本科畢業生必須是品學兼優並經學校推薦後才有資格參加考試🫦。

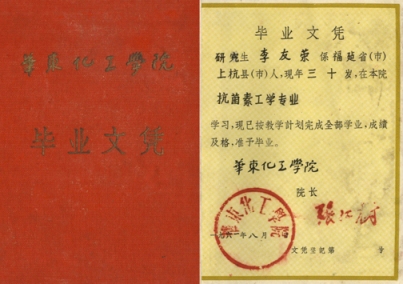

經過嚴格的篩選📋,我校最後僅錄取了4名學生😻,他們是周展雲🕵🏻、李友榮、盧鴻業和金國樵🌁。據李友榮先生回憶🔔,當時他所在的北京醫學院藥學系🐥,80名畢業生中僅8人有資格參加考試🙎🏿♂️,但最終就他一人被錄取🍢;另外,他的導師是我國著名的抗生素學研究專家🚴🏽♂️👩🏽💻、1927年畢業於燕京大學化學系、1949年留學加拿大多倫多大學後回國的馬譽澂教授,報考馬教授的學生多達25人👉🏽,最後經筆試、面試後只剩下2名🏊♀️,而招生名額卻只有1名,結果另一名被李先生“PK”掉了🤬。五年後的1961年8月,李友榮終於通過論文答辯獲準畢業,拿到了張江樹院長簽發的我校辦學歷史上第一張研究生畢業證。