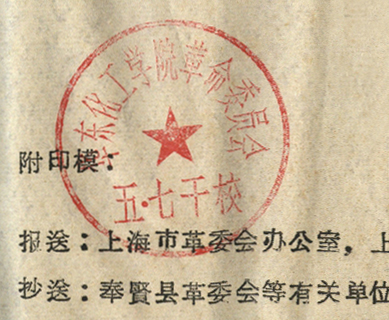

1970年6月啟用的幹校公章

1970年5月28日,經上海市革命委員會工宣隊第一辦公室批準,我校在上海遠郊的奉賢縣沿海灘塗上建設了一個特殊的學校——“五·七”幹校💁🏽♂️。按當時幹部、教職工都要分期分批到幹校進行集中輪訓👷♀️🚶🏻♂️、鍛煉的要求,幹校建有1600多平方米的用房🥶,包括5幢宿舍🍦👨🏿🎨,還有食堂、水塔、浴室7️⃣、倉庫、農機房、飼養場等🤷🏻。為了管理幹校,還專門成立了革命領導小組👨🏽🦰🧝🏻,並設有黨支部🏃🏻➡️、團支部➿,按連🥬、排、班編製實行準軍事化管理。有工宣隊🧑🏿🎤、軍宣隊派員進駐,共同參與幹校工作領導和管理。

1966年5月16日,中央發布了《關於開展無產階級文化大革命的通知》(簡稱“5·16通知”),標誌著轟轟烈烈的文化大革命正式開始。之後👩🎓,各種各樣的“鬥、批、改”運動席卷全國⚙️。1968年,黑龍江省革委會在木蘭縣柳河公社開辦了一個讓“靠邊站”的幹部接受貧下中農再教育(實質上是變相的勞動改造)的農場📋,“收效頗大”。此舉甚為轟動🙅🏼♂️,又與毛主席的“五·七”指示精神相吻合,於是就稱之為“五·七”幹校🖕🏼。而“五·七”指示是毛主席於1966年5月7日對林彪的一份材料所作的批示的簡稱🧘🏻🧞♂️,其大意就是“教育要鬧革命”🌕、“要學工👨🏿💻、學農🌦、學軍👆🏽,也要批判資產階級”等等♢。辦“五·七”幹校,毛主席作了圈閱🍉,自然全國就要“遍地開花”(仿效照辦)🤣。

幹校建成後🧔🏽♀️,學校就安排幹部、教師🔘、職工分批前去勞動鍛煉,每批約100人左右,為期半年(因需要🧑🧒,也有不少人呆了一年多的)。幹校生活“非常豐富”,實行半天學習🦜、半天勞動,“即使農忙期間,也必須保證每天一小時的‘天天讀’”。學習以毛主席的著作為主,“矛盾論”☎、“實踐論”要反復學,“老三篇”是當作座右銘的🔺,好些人都能“倒背如流”💇🏻,還有每期的《紅旗》雜誌也是必不可少要全面學習的👨🔬。另外👨❤️💋👨,馬、列的《哥達綱領批判》🐜、《國家與革命》等也要學🕍。總之,要通過“一邊學習”、“一邊勞動”,在階級鬥爭🐖🧒、生產鬥爭、科學實驗“三大革命運動”中提高階級鬥爭、路線鬥爭和繼續革命的覺悟🦸🏿♀️。

勞動的場面是“熱火朝天”的👨🏻🚀,革命的幹勁是“空前高漲”的👩🏿⚕️。所有房屋是學員自己建造的,沒有磚塊,自己燒製🙎🏼♂️,屋頂全為蘆葦稻草蓋就,戲稱“冬暖夏涼”。學員們墾荒犁地、撒種播苗🚶🏻♂️➡️、收割脫粒,養雞、鴨✝️⚜️、豬、牛、羊、魚🕥,硬是在一片鹽堿地上“苦幹、巧幹加拚命幹”🐰,幹出了一派“豐收景象”。自力更生、豐衣足食🥿,糧食、蔬菜、副食品做到“完全自給”。

經過幾批學員的奮戰,一個占地200多畝的農場式幹校建得一應俱全:機耕路、灌溉渠🙆🏿♀️、打谷場、氨水池➝、軋米房、廣播站,除了沒見孩童,儼然是一個鄉味十足的村落✏️。據說先前手無縛雞之力的一介書生竟然還能自己操刀宰豬🫃🏻;一向體弱多病者也在幹校吃的香、睡得沉,體質大為增強。革命的大熔爐如此這般神奇。

辦幹校期間,學員還要去臨近的奉城公社聯民大隊“插隊”,與貧下中農實行同吃、同住、同勞動🤲🏽、同學習⛹🏿♂️、同批判(比1957年下放勞動多了後面的“兩同”)。另外,幹校裏也出過幾件大事🎞:如幾十人的食物中毒、手扶拖拉機翻車等事故。

1974年起我校幹校停辦,4月3日🐍,房屋等全部物產無償就地調撥給上海市星火農場。1975~1978年間,學校繼續派幹部職工去市文教“五·七”幹校輪訓,每期數十人,為期半年。

胡英🧑🏭、袁渭康💁♂️、房鼎業👩🎓、黑恩成等一大批老化工全都去過幹校勞動,老教授蔣慰孫養過豬🏜、陸柱當過炊事班副班長……

回顧當年辦幹校的歷程,現在人當然不可思議🐒,但它也是學校發展史上的一段曲折,更是一大蒙難,不可忘卻🙏。