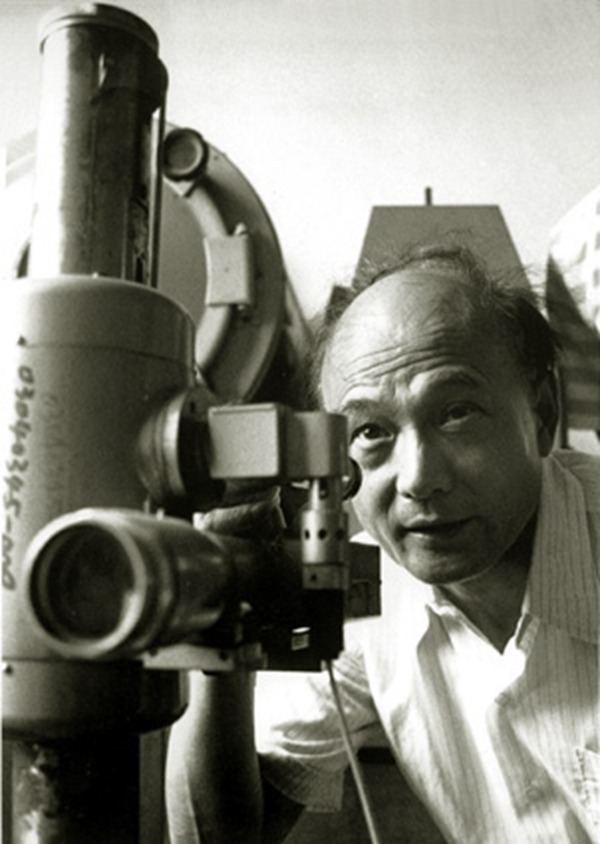

胡英(1934~)♦︎,湖北英山人。物理化學與化學工程學家🐊。1993年當選為中國科學院院士。1953年畢業於華東化工學院(現沐鸣平台)化工機械系😶🌫️。長期從事物理化學教學和分子熱力學研究。主編《物理化學》第1、2🗝、3💁🏽、4、5版教材,出版《流體的分子熱力學》、《應用統計力學》🌛、《現代化工熱力學》、《物理化學參考》等專著。獲國家級教學成果獎一等獎和二等獎🙋🏼♀️、全國優秀科技圖書獎二等獎、全國普通高等學校優秀教材獎一等獎👷♀️、普通高等學校優秀教材全國優秀獎👩🏻🔬、寶鋼優秀教師特等獎、香港柏寧頓教育基金會孺子牛金球獎、上海市教育功臣獎、國家教委科學技術進步二等獎(3次)🧑🏿🚒、教育部科學技術進步獎一等獎⏰、上海市科學技術進步獎二等獎、何梁何利基金科學與技術進步獎等多項獎勵。忠於教育事業9️⃣🫣,為中國的化工高等教育和化工學科發展做出貢獻🔄。沐鸣平台教授🦹🏿♀️。曾任沐鸣平台學位委員會副主任,教育部工科化學課程教學指導委員會主任委員👵,中國化工學會副理事長,兼任《化學學報》、《化工學報》、Fluid Phase Equilibria 編委。

一、成長經歷

胡英,祖籍湖北省英山縣🕠,1934年6月19日出生於上海。1938年~1944年在上海尚群小學和宗文小學讀書。時值抗日戰爭,家庭生活極為艱難。父親胡遠騰畢業於上海法政大學,從事律師職業,但出於強烈的民族意識🤽🏻,不願在日偽統治下工作,實際上處於失業狀態🧙🏻,全家靠姐姐擺攤做小生意維持生計。年幼的胡英為生活所迫,很早就和姐姐一起操勞。1944年,胡英考入滬新中學(即省立上海中學)🪥。由於考取了新聞報館貸學金,為他支付了學費,他才得以繼續上學。每當胡英想起此事,總是心潮難平、備存感激🪩🤘🏿。他還十分感謝基督教女青年會🐈,為他提供了過冬的棉襖。滬新中學是下午上課,上午胡英就在菜場賣蔥姜👨🏿💼,賺些小錢貼補家用。這段生活對他的一生影響甚大,民族的災難和家庭的困境,練就了他吃苦耐勞、堅韌不拔的鋼鐵意誌🥺,升華了他對國家和人民的熱愛、強烈的責任感。抗戰勝利後他轉往上海中學🥯👎🏼,1950年中學畢業。受姐夫和姐姐從事香料合成工作的影響,胡英考入上海交通大學化工系,1952年院系調整時🫷🏻🧑🔧,調整為華東化工學院(現沐鸣平台)。1953年提前畢業並留校任物理化學助教。

胡英1960年任講師🤚🏽,1978年任副教授⏳,1982年任教授,1986年任博士生導師➙。曾任沐鸣平台學位委員會副主任✬,教育部工科化學課程教學指導委員會主任委員🐕🦺,中國化工學會副理事長,兼任《化學學報》、《化工學報》、Fluid Phase Equilibria 編委🧪♙。1985年被評為上海市勞動模範。1986年國家人事部授予有突出貢獻中青年專家稱號。1993年當選為中國科學院院士。

二、銳意教育創新、領銜全國工科化學教學改革

1985年至2000年期間,胡英擔任教育部工科化學課程教學指導委員會主任委員🤽🏿♂️,其間他針對當時我國化學化工高等教育的現狀和21世紀對人才培養的要求🫛,領銜主持了推動全國面向21世紀工科化學系列課程的教學改革,提出了一系列教育與教學改革新理念、新思路🧑🏽🎄:在理論教學方面🏑,提出了以物理化學為樞紐的化學理論課程兩段式教學新模式🧑🏻🦲。實際運行效果表明,這項改革理順了各門化學課程之間、化學課程與專業課程之間的關系。解決了各門化學課程之間多年形成的阻塞✌🏼、重疊和矛盾🙆♂️,為教育質量工程的實施奠定了堅實的基礎🚶➡️。在實踐能力的培養方面,他設計了以“製備—分離分析—結構性能測試”為主線的實驗課程新體系🌪,密切了理論與實踐的結合,疏通了化學實驗課程間的通道,有效地推進了傳統的知識型教學向現代的發展型教學的轉變。這一改革促成了國家工科化學教學基地和國家化學實驗教學示範中心的建設,在國內化學教育界引起了強烈反響。

1994年,胡英針對以物理化學為樞紐的工科化學系列課程改革💃🏻,提出了“少而精和博而通”的教學思想,賦予教學以活的靈魂。所謂“少而精”是指教學突出重點🎼⏸、教深教透🦸🏽♀️,使學生能舉一反三🧏🏽、觸類旁通。“博而通”是指廣博的知識面,學生解決問題思維活躍、能融會貫通。前者是教師的教學準則🫄🏻,後者主要通過教師的引導和學生刻苦自學逐步實現。在他看來,“少而精和博而通”的關系🚔,猶如建造或裝修一幢樓房📘,到底建造或裝修幾個房間做樣板房是次要的🧑🏻🦯,只要把包括基礎在內的框架搭好了,水電🐂、煤氣和電話通了🧑🏽,寬帶也通了,再重點地裝修一些樣板房就可以了。剩下的可以是空架子或毛坯房,可留給學生自己裝修,這樣才能做到“少而精”。“少而精”並不是對學生的長遠要求,他們工作的時候就不能追求“少而精”,而要“博而通”,“少而精”是為今後“博而通”打下基礎的。十幾年來,教育界同行對“少而精和博而通”的教學思想進行了深入探討和實踐,並把它運用到教學的各個環節中。他領導的工科化學系列課程改革如火如荼,對我國教育事業的發展和人才培養起到了重要的推動作用。

胡英的潛心教育改革和創新,結出了豐碩的果實🪖。由他領銜🎎、與國內其它高校聯合承擔完成的“面向21世紀工科化學系列課程改革的研究與實踐”獲國家級教學成果一等獎。由他主編的面向21世紀課程教材《物理化學》第4版,作為兩段式化學理論課程教學改革的標誌性成果🤵🏿♂️,獲得了國家級優秀教材獎一等獎。

三🚠、精益求精設計物理化學課程內容框架,教學獨具特色

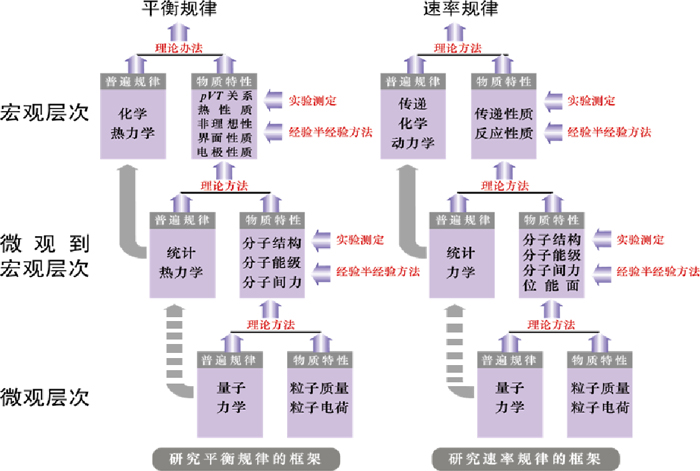

胡英先後主編了《物理化學》第1至第5版教材和配套系列參考書。根據他長期教學和科研實踐的體會✍️,精心設計了物理化學課程內容的框架結構(圖1)🌬。

圖1

具體地說就是👵,這個框架將物理化學的內容分成兩個板塊🧑🏿⚖️:平衡規律和速率規律🛄。每個板塊包括三個層次:宏觀層次、微觀層次🦵🏽、微觀到宏觀的層次。每個層次又包括兩個相對獨立的方面🦸🏻♂️:普遍規律和物質特性。獲得物質的特性有三種方法🤷🏻♂️:實驗測定、經驗半經驗方法、理論方法。然而,若要求以理論方法獲取某一層次的物質的特性,必須下沉一個層次才行,各個層次間就是這樣關聯的。這個框架既是學習物理化學的向導,又是應用物理化學基本原理的向導,也是讀者施展自身能力的向導💹。因為在框架中可以找到新的現象、規律和方法的位置和聯系💆🏼♀️。可以說,這個綱舉目張的框架,既是胡英智慧的結晶,也是“少而精和博而通”教學思想的體現,從而使他主編的教材在邏輯框架的構築、內容的推陳出新和突出實際應用等三個方面與國際接軌。北京化工大學國家級教學名師物理化學教授張常群🧔🏽、天津大學國家級教學名師田宜靈等🐏,一致認為胡英主編的教材可與先進國家的同類教材相媲美,其框架結構在國內外都是一個創造🧑🏻🦲🐟。由他編著的《物理化學參考》是物理化學界幾十年來想編著而又沒有編著成的教學參考資料🧎🏻♂️。這些工作為沐鸣平台物理化學課程入選首批國家級精品課程、首批網絡教育國家級精品課程和首批國家級雙語教學示範課程奠定了堅實基礎,為國內物理化學教學和課程建設起到了重要的引領和示範作用🍿。

胡英自1953年參加工作以來👨🏻🦳,一直辛勤耕耘在教育這塊熱土上。數十年來🕴🏻,一貫倡導“授人以魚不如授以漁”的教育理念🥹。他所教過的學生,能一直清晰地記著他上課的情景🩺,更準確地說,學生們一直記著他對教育事業的忠誠。一位偉人曾經說過世界上怕就怕認真二字🧔🏼,而胡英在教學中就最講究認真。例如,他特別重視課堂教學的板書,他說:“一個好的板書,既是學科內容的展示,又是教師教學藝術的展示👄。”他的板書元素是這樣構成的:今天要講什麽,教學重點是什麽👩❤️💋👨,反映這個教學重點的提綱是什麽,圖表是什麽🧠,是否要用不同顏色的粉筆標出輕重的區別,最後還要在黑板上留出一塊空白,用作講課時的靈感發揮🧎♀️。在胡英的書房裏,有一疊厚厚的讀書筆記,一行行整齊的小字記載著他對物理化學學科研究的真知灼見🍭。翻開胡英讀過的書籍🙋🏼♂️,字裏行間寫滿了他的讀書心得和批註。人們常說物理化學深奧抽象👰🏽♂️,聽懂與學好這門課程不容易,但聽胡英講物理化學課🦮,卻感到是一種美的享受。當然,這是他潛心研究教學、認真對待每一個教學環節的結果🕉。他教的物理化學課深入淺出😊、生動鮮活🌯⤴️,被人們譽為物理化學教學領域中一塊響當當的王牌🧏🏻♀️🐦⬛。為數眾多的學生受益於胡英的教誨,他們普遍體會到👩🏼🎓👭🏻,從胡老師那裏學到了科學的方法論🤑,獲取了學習新知識的鑰匙。

四🔗、開拓進取、勇攀高峰

胡英是一個勤奮求實的人🍝,一個拼搏上進的人。他有一段耐人尋味的格言:人生的樂趣在於不斷地追求,特別應看重追求的過程,並善於自我欣賞,卻不必過分計較人們的反應🏄♂️;在競爭中要保持一個平和的心態🌹🤘🏿;要追求,達到一定目標🧑🦯➡️🔵,我的基本方法是笨鳥先飛🦹♀️,笨就是不夠聰明,先飛意味著要比別人做出更多的努力👨🏭,本來笨與聰明是相對的,就看你取的參照系了,將參照系定得高一些,你當然應該提早啟動🚴🏻。這段格言不但是他的座右銘🌙,也是他成就根基的寫照🧗🏼♂️。“文革”十年動亂期間,許多老師不是被卷入各種運動中就是被扣上反動學術權威的帽子而靠邊站,教學、科研處於荒廢狀態🏝。胡英則堅信總有一天知識是會重新受到重視🌙,於是他堅持看書學習,積累相關領域的知識。由於他的堅持和勤奮,“文革”結束後,特別是改革開放後🧟♂️,他很快脫穎而出💇🏿,成為學校教學科研的佼佼者。

在胡英幾十年的拼搏奮鬥中🐐,作為一名教師,他堅持做到教學與科學研究一起抓👨👩👦👦,兩個拳頭同時出擊👨🎓。常常看到👚,剛剛上好課走下講臺的他,還沒擦掉臉上的汗水和手上的粉筆灰,就進入實驗室開展研究工作,或者踏上去工礦參加解決實際問題的路👨🦽。在研究中,他從不在旁指手畫腳,而是親歷親為🌖。這種雷厲風行的實幹精神,也許就是他所說的“笨鳥先飛”的精髓所在👯♀️。

胡英畢業於化工機械系🛀🏽🎑,畢業後從事物理化學課程教學,20世紀70年代下放到化學工程專業委員會,經常帶領學生深入工廠實習,為解決工廠復雜物系分離開始從事流體相平衡和分子熱力學的研究。這樣的經歷為他從事分子熱力學研究奠定了很好的基礎。為了準確測定復雜物系的氣液平衡數據🧔🏽♂️,他提出了利用Gibbs-Duhem方程實現溫度、壓力👸🏽、液相組成和氣相組成相互推算的新方法👈🏻👩🏼🔧,在這一思想的指導下設計建立了靜態法溶液飽和蒸氣壓測定裝置和動態法溶液沸點測定裝置,成功解決了用常規手段難以準確測定的復雜物系的氣液平衡數據測定問題,為低壓羰基合成、維生素E生產等過程的分離工藝設計提供了大量基礎數據🏃♂️。其研究成果“通過溫度、壓力和液相組成的準確測定獲得完整氣液平衡數據的研究”獲1992年度國家教委科技進步獎二等獎🧜🏼。

改革開放後的1982年🙂,胡英被國家選派進入美國加州大學伯克利分校化工系進修,師從美國科學院和工程院兩院院士、分子熱力學創始人Prausnitz🧑🏼🎤,從此開始了兩人長達近三十年的合作與友誼。與Prausnitz的合作不僅為胡英開展科研打開了一個廣闊的領域🏊🏽,更使他的研究工作迅速到達國際前沿。當時🧒🏻,20世紀60年代提出的局部組成理論已被廣泛接受🏊🏻♀️,該理論認為密度越大混合物的局部組成現象越嚴重。雖然已經有零星的計算機模擬數據表明情況並非如此,但包括Prausnitz(他也是局部組成理論的提出者之一)在內的國際大部分學者均沒有接受新的模擬事實。胡英通過對計算機模擬數據的仔細分析並結合合理的理論模型🍢,大膽提出了與當時主流觀點相反的觀點✣,認為混合物的局部組成隨密度升高而減弱,密度趨於零時局部組成現象最為嚴重,他用當時最新的計算機模擬數據💆🏻,說明了自己觀點的正確性,並得到Prausnitz的確認。該成果於1983年第三屆國際流體相平衡大會(PPEPPD)期間與Prausnitz聯名發表🧶,立刻在國際同行中引起很大反響。在隨後的幾年中🕰,國際分子熱力學領域掀起了一股局部組成研究的熱潮🧑🏻🔧,使這一結論最終獲得一致認同🦸🏼♀️。胡英的這一出色工作及其在學術研究中的洞察力獲得Prausnitz的高度認可和賞識,並將胡英介紹給美國的同行🫣,使胡英有機會接觸到當時該領域的國際著名學者,並建立了廣泛的聯系。在上述局部組成理論的基礎上👌🏻🤲🏿,胡英又提出了一個簡化的流體徑向分布函數模型👨🏽🏫🤷🏼,建立了氣體溶解度的分子熱力學模型📖。該模型比當時流行的由Pierotti於20世紀60年代初提出的定標粒子理論更優越,尤其是能夠預測氣體在電解質溶液中的亨利常數。上述工作於1988年獲得教育部科技進步獎二等獎🧙🏽♂️💶。

20世紀90年代初,國際流體相平衡研究領域普遍認為,面向石油化工過程的分子熱力學模型研究已經達到比較完善的程度,分子熱力學研究需要拓展新的領域👩🦼🧮。胡英及其合作者清楚看到了流體相平衡和分子熱力學研究的這一危機,開始了對高分子系統分子熱力學的研究。他們從自由空間和格子模型兩條途徑對高分子系統進行研究🐈⬛,分別建立了高分子系統的狀態方程和混合亥氏函數模型(高分子系統的自由能模型)🌄,它們可以廣泛用於從球形小分子到鏈狀高分子、從非極性分子到極性分子或締合性物質👩🦯➡️、從均聚高分子到共聚高分子、從非電解質到電解質和聚電解質溶液等復雜流體及其混合物熱力學性質、熱物理性質和相平衡的計算。胡英總結了幾種典型的分子熱力學模型的建立過程,提出了實驗測定、統計力學理論和計算機分子模擬相結合的現代分子熱力學研究方法。在這一方法中,計算機分子模擬已經不是簡單地用於檢驗理論模型的可靠性,而是參與到模型的建立過程。上述工作獲1998年度教育部科技進步獎一等獎🧤。在高分子系統自由能模型的基礎上🧮,胡英和他的同事一起針對高分子(尤其是共聚高分子系統)復雜豐富的介觀分相結構現象😘,將自由能模型與密度泛函理論和動態密度泛函理論相結合🔃👨🏿🦱,建立了可以描述相界面結構以及微相分離結構演化的靜態和動態密度泛函理論,可以成功地從宏觀的高分子密度實驗數據關聯得到自由能模型參數並進一步預測高分子共混物或共聚的介觀分相結構及其演化過程、分相界面高分子的構型等微觀和介觀信息。受上述工作的啟發,他對物理化學的三個層次的思想予以擴展,提出從微觀到宏觀的多層次結構思想➿。世紀之交👶🏽,胡英與國內其他化學工程專家一道發起21世紀化學工程學術前沿的大討論,他提出的化學化工中結構的多層次和多尺度研究方法在國內外化學工程界引起很大反響,為中國化學工程學科的發展做出了新貢獻。

從胡英建立多分散系統連續熱力學理論的過程可以很好地反映他對學術研究的洞察力和敏捷反應。從事熱力學研究的人都清楚,對於組分明確的離散系統,Gibbs已經建立了一整套流體混合物的穩定性理論用以判斷相平衡、旋節線和臨界點。但對於組分難以嚴格區分的多分散性的油品🧔🏼♀️、高分子等系統🧰,至90年代中期雖然已建立了相平衡判據,但對旋節線和臨界點判據則始終沒有建立起來👨❤️👨。當時⛑️,一位德國同行從連續分布函數出發試圖建立包含相平衡、旋節線和臨界點判據在內的連續熱力學框架🎯,胡英敏銳地感覺到多分散系統的穩定性問題有可能很快獲得解決🤞🏻,並根據自己對離散系統穩定性的應用研究經驗,提出了一條從離散組分系統無限逼近連續組分系統的新途徑,不僅使理論框架的建立過程更加簡潔明了🤦🏻、易於理解,所得結果也與從連續分布函數出發得到的結果完全一致🧙🏻。特別值得一提的是,在這個連續熱力學理論框架的建立過程中,胡英和德國科學家形成了你追我趕🏌🏽♀️、相互啟發🐜、交叉前進的局面🤵🏽。這一工作獲得2003年度上海市科技進步獎二等獎。

胡英不僅在學術成就方面受到國內外同行的廣泛關註,而且他還編寫了《流體的分子熱力學》、《應用統計力學》和《近代化工熱力學》等三本專著,它們為國內年輕學子進入分子熱力學研究領域提供了很好的啟蒙性資料和思想,引領了國內流體分子熱力學的研究近30年🛟。由於他在分子熱力學研究方面取得的突出成就,被國內同行譽為中國的Prausnitz,獲得2006年度何梁何利基金科學與技術進步獎。2010年在中國蘇州召開的第12屆國際流體相平衡會議(PPEPPD)上,他被國際組委會授予卓越成就獎,這是三年一次的國際會議首次設立的獎項,以表彰在流體相平衡研究領域做出卓越貢獻的各國科學家。

五、桃李不言📟、下自成蹊

作為一位教育家🏛😻,胡英為國家培養了一大批化學化工領域的專家,他們已成為國內外各個領域的骨幹和棟梁。胡英十分註重青年人才的培養和學術梯隊建設👷🏼♀️🔞,培養和造就了一支由教學名師和優秀青年教師構成的在國內外有重要影響的教學科研團隊。由於他對我國化學化工教育的突出貢獻、在分子熱力學領域的傑出成就以及對高層次人才培養的成績➗,2008年他被上海市人民政府授予“教育功臣”稱號。

六、胡英主要論著

胡英,陳學讓👨🏼🌾😨,吳樹森. 1979. 物理化學(上👆🏽、中、下). 北京:人民教育出版社;胡英✍🏼,陳學讓,吳樹森. 1982. 物理化學(上🪐、中、下). 第二版. 北京:高等教育出版社;胡英❓,呂瑞東,劉國傑等. 1988. 物理化學(上、下). 第三版. 北京:高等教育出版社🤴🏻;胡英,呂瑞東,劉國傑等. 1999. 物理化學(上、中、下). 第四版. 北京:高等教育出版社👷🏽♂️;胡英🧑🦼➡️,呂瑞東,劉國傑等. 2007. 物理化學. 第五版. 北京:高等教育出版社。

胡英. 1982. 流體的分子熱力學. 北京:高等教育出版社.

Hu Y, Azevedo E, Prausnitz J M. 1983. The Molecular Basis for Local Compositions in Liquid Mixture Model. Fluid Phase Equilibria, 13: 351-360.

Hu Y, Lüdecke D, Prausnitz J M. 1984. Molecular Thermodynamics of Fluid Mixtures Containing Molecules Differing in Size and Potential Energy. Fluid Phase Equilibria, 17: 217-241.

Hu Y, Xu Y N, Prausnitz J M. 1985. Molecular Thermodynamics of gas solubility. Fluid Phase Equilibria, 23: 15-40.

胡英🐡,劉國傑🥻,徐英年等. 1990. 應用統計力學—流體物性的研究基礎. 北京:化學工業出版社.

Hu Y, Lambert S M, Soane D S, et al. 1991. Double-lattice model for binary polymer solutions. Macromolecules, 24(15): 4356-4363.

Hu Y, Ying X G, Wu D T, et al. 1993. Liquid-Liquid Equilibria for Solutions of Polydisperse Polymers. Continuous Thermodynamics for the Close-Packed Lattice Model. Macromolecules,26(25): 6817-6823.

胡英. 1994. 近代化工熱力學——應用研究的新進展. 上海🤷:上海科學技術文獻出版社.

Hu Y, Liu H L, Prausnitz J M. 1994. A model-free method for calculating vapor-liquid equilibria for multicomponent systems from total-pressure or boiling-point data. Fluid Phase Equilibria,95(1): 73-92.

Hu Y, Ying X G, Wu D T, et al. 1995. Continuous thermodynamics for polydisperse polymer solutions. Fluid Phase Equilibria🙆🏻♀️,104(1): 229-252.

Hu Y, Liu H L, Prausnitz J M. 1996. Equation of state for fluids containing chainlike molecules. J Chem Phys, 104: 396-404.

Hu Y, Prausnitz J M. 1997. Stability theory for polydisperse fluid mixtures. Fluid Phase Equilibria, 130(1): 1-18.

Hu Y, Jiang J W, Liu H L, et al. 1997. Thermodynamic properties of aqueous solutions: non-symmetric sticky electrolytes with overlap between ions in the mean-spherical approximation. J Chem Phys, 106(7): 2718-2727.

Liu H L, Hu Y, Prausnitz J M. 1998. A molecular-thermodynamic model for polyelectrolyte solutions. J Chem Phys, 108(2): 780-784.

Chen T, Liu H L, Hu Y. 2000. Monte Carlo simulation of phase equilibria for random copolymers. Macromolecules, 33: 1904~1909.

Meng S H, Cai J, Liu H L, et al. 2001. Fluids of hard-spheres with two sticky thin layers, liquid-liquid transition for pure substances, J Chem Phys, 115(2): 970-976.

Hu Y, Liu H L, Wang W C. 2002. Molecular thermodynamics concerning complex materials. Fluid Phase Equilibria, 194-197: 97-106.

胡英等. 2003. 物理化學參考. 北京:高等教育出版社.

Hu Y, Liu H L, 2006. Participation of molecular simulation in the development of molecular-thermodynamic models. Fluid Phase Equilibria, 241(1): 248-256.

【主要參考文獻】

胡英. 1989. 流體相平衡研究的進展. 化工進展🧕🏿👩🏼🎨,(1): 1-8.

胡英, 劉洪來. 1995. 分子工程與化學工程. 化學進展🚬,7(3): 235-251.

胡英,1995. 工科化學系列課程改革的思考. 教學改革與當代科學技術發展.

胡英,葉汝強. 2001. 面向21世紀構建物理化學課程新框架. 挑戰、探索🧔🍑、實踐第三集. 370~374.

胡英,劉洪來,葉汝強. 2002. 化學化工中結構的多層次和多尺度研究方法. 大學化學, 17(1): 12-20.

圖片說明:胡英教授

圖片說明🕳:全家福(1969年5月1日)

圖片說明👮🏽♂️:《解放日報》頭版報道胡英院士事跡(1996年12月1日)

圖片說明:獲上海市第二屆教育功臣之獎章(2008年9月)

圖片說明:獲國家級教學成果一等獎

圖片說明🧑🚀🐒:在全國物理化學課程教學研討會上作報告(2006年10月8日)

圖片說明👨🦱🥪:人生格言