一、疑惑

2016年9月30日,《蘇州日報》B02版刊登“中國抗生素事業奠基人張為申”一文(作者:施曉平),稱🧑🏻⚕️:“當年如果不是張為申及時找到了青黴素主要進口原料(玉米漿和乳糖)的廉價替代方法🧑🏽🏫,我國的青黴素投產不知道要晚多少年🥩,價格下降到普通百姓能承受的地步也不知要到什麽時候。憑著張為申當年舉足輕重的地位和巨大貢獻,他被公認為‘中國抗生素事業奠基人’。”又稱:“(張為申)先後完成了用棉籽餅粉代替玉米漿、用玉米粉代替乳糖的研究,由此奠定了具有中國特色的青黴素發酵工業的基礎🎁,他也因此聞名於國際學術界。上海第三製藥廠1953年投產青黴素時,正是用了他的研究成果和他帶回來的新青黴素菌種♥︎。”

又,1986年的《藥學通報》(第21卷第6期)上也刊載過“中國抗生素事業的奠基人之一——張為申教授”的文章(作者✨🥿:蔡年生)🧟🔻,稱:“有了菌種🧘♀️,但國內仍缺乏生產所需要的乳糖和玉米漿等主要原料,張教授從實際出發,開展了原料代用品的研究👨🏻🦼,成功地用肥田的棉子(籽)餅粉代替玉米漿,用玉米面代替乳糖🧗🏻♀️,不僅解決了原料代用品問題🧓🏽,而且大大降低了成本。隨即又親自帶領科研人員深入上海第三製藥廠進行中試放大🫀,經過反復研究🧑🏿🔧,提高了發酵單位,為解決我國青黴素的工業生產作出了突出的貢獻。”

圖片說明:該報道影印件(局部)

合著這兩段文字🤛🏿,筆者似乎拿捏出這樣一個“結論”:“張為申教授‘及時地找到’並‘成功地完成’了青黴素生產所需的進口原料(玉米漿和乳糖)的替代方法,並將他的成果於1953年應用到了上海第三製藥廠的青黴素工業化生產之中🤹🏼。”

那麽,實際情況又是怎樣的🚋?

二👩🏻⚖️、我國青黴素發軔於中防處和湯、童、馬

1910年末,東北肺鼠疫大流行🙍,清政府派中國衛生防疫事業的先驅伍連德帶領防疫團隊趕赴疫區開展防治工作🧜♀️,前後用了不到4個月的時間🕵🏼♀️,靠著防疫團隊高達10%的殉職率,一場數百年罕見的鼠疫被“剿滅”,開創了中國運用現代醫學手段對流行病進行防控的歷史。但1917年綏遠(今河北🤸🏻♀️、內蒙一帶)又有了鼠疫,並蔓延至晉、冀兩省,致使3萬余人死亡。

鑒此,當時的北洋政府開始醞釀,要在內政部下建立一個永久性的防疫機構🧚🏻🧑🏿🎤。1919年3月,在北京天壇內西南隅神樂署辟地(後擴展至近百畝),成立了中央防疫處(簡稱“中防處”),內政部衛生司時任司長劉道仁兼處長🫠。這是中國第一個由中央政府設立的國家衛生防疫機構,旨在開展有關血清疫苗的研究和生產,並負責全國範圍內的傳染病防治工作。

隨後的30年間,因時局動蕩和日寇侵華等🌅,中防處被迫數次搬遷。1935年,國民政府衛生署令天壇中防處遷往南京📗,原址改成中防處北平製造所(常稱天壇或北平分所)。1937年11月20日👷🏻♂️,南京國民政府遷都重慶🔇,中防處遷往了長沙。1938年,湯飛凡受命從上海來到長沙準備重振中防處(不日🚟,任處長),可戰火日漸逼近。1939年中防處又遷到昆明,一邊暫借昆華醫院一舊樓內過渡👅,一邊湯飛凡負責在滇池邊之西山腳下的高峣村建造新舍🙎🏿♂️,於1941年啟用💁🏽♀️🤽🏼♀️。“研究人員每周在湯飛凡家中舉行一次讀書會,交流討論世界微生物學的發展情況。正是在這樣的文獻討論會上☮️,拉開了我國青黴素研製的序幕”。

湯飛凡(1897.8.20~1958.9.30),湖南醴陵人👩🏽⚕️。衣原體之父👂🏼,醫學微生物學家🎟。1914年入湘雅醫學專門學校,1921年畢業,獲湘雅醫學院醫學博士學位。之後任教於北京協和醫院。1926年被政府派往美國哈佛醫學院從事細菌學研究。1929年回國🧑🦯➡️,在上海中央大學醫學院(即後來的上海第一醫學院)等處從事細菌學教學與研究工作。

湯飛凡在《吾國自製青黴素的回顧與前瞻》一文中回憶道:“民國三十年秋,昆明中央防疫處文獻會之某次周會內🙋🏻♀️,曾由魏曦技正報告:關於Abraham,Chain和Florey諸氏在Lancet(柳葉刀,筆者註)雜誌上🌓,所發表對於青黴素或盤尼西林之研究一文,據稱青黴素,既無毒質👩🦽👨🏼🌾,且具充分殺菌效能,對於戰爭必有莫大貢獻。因此引起吾人深切之註意,同時以青黴素既系黴菌所產之物,則其製造,自屬生物學製品範圍之內👰🏼♀️,是以吾人深欲一為試探。”從1941年冬至1944年春👨👩👦👦,在湯飛凡帶領下,昆明中防所的樊慶笙🎑、魏曦、朱既明🤵、黃有為、盧錦漢等經過上百次試驗💍👟,終於1944年9月5日利用從舊皮鞋等上獲得了帚狀黴菌💇🏿,通過液面培養法(液體培養基)🤵🏻♀️,研製出了中國第一批5萬單位/瓶的青黴素。

圖片說明👳🏿♀️:中防處慶祝同盟國勝利大會全體職員合影

(此照攝於1945年9月2日昆明中防處大樓前🏸,正值中國首批青黴素誕生之際。)

1945年1月,中央防疫處改稱中央防疫實驗處。1946年6月,昆明的中防處奉命遷回北平天壇舊址🧑🏻🎄,處長湯飛凡主持“復員”建設🧗🏼,組織設立了抗生素研究室並建造青黴素製造室👑,邀請童村任技師、馬譽澂任副技師,劉璞、黃大馪、徐尚誌為技術員,還有專員李連盛和技術生王茂林、王正華等。

童村(1906.6.26~1994.4.12)🏅,遼寧沈陽人🧑🏻🦯♻。醫學家,微生物學家。1926年考入燕京大學醫預科,1929年修完必修課程,進入北平協和醫學院深造🏮,1934年畢業獲醫學博士學位,繼而在協和醫院、協和醫學院從事醫學臨床和教學工作。1940年去美國約翰·霍普金斯大學進修公共衛生學,其間(1941年)他開始研究青黴素,並發表有論文;1942年獲公共衛生學博士學位🕵🏿♂️👳🏻♀️,後留校任教。1945年秋回國,翌年加盟(北平)中防處✹,任簡任技正(技師),參與青黴素的研製工作🈚️。

圖片說明:童村(左1)、湯飛凡(右1)等在天壇中防處實驗樓門口留影

馬譽澂(1903.4.1~1966.7.30),廣東順德人🍵🍾。抗生素研究🤵🏼♀️、製備的開拓者☮️,抗生素製造理論、生產技術和專業教育的奠基者。1927年畢業於燕京大學化學系,後在北平協和醫院工作🧘🏼♂️,擔任臨床化驗室主任。1946年6月加盟(北平)中防處,任副技師,與童村等一起研製青黴素。

1947年元旦🏌🏽♂️,中防處青黴素製造室落成。這個製造室安裝了美國醫藥助華會捐贈的發酵、提煉以及冷凍、真空幹燥等設備🤬,較為完備🌨,做實驗和研究都很方便🪁。這是中國當時僅有的抗生素生產設備🕴🏻,規模相當於一個示範廠或中試車間👨👨👧👧。

設備安裝後,童村、馬譽澂等立即進行調試🤛🏿,很快投入了生產,但青黴素的發酵效價只有100單位/毫升。另外,發酵用的培養基是一種專用的玉蜀黍浸出液(製備澱粉和葡萄糖的副產品),我國沒有生產🛷,只能依靠美國進口🚜🚵🏿♂️,“僅運費一項就十分可觀,加之外匯申請困難😭,運輸時間曠日持久🖖🏼,非常耽誤事”♾。為此🙍🏻♀️,湯飛凡、童村、馬譽澂等積極尋找替代品,先後試驗過豆類等富含蛋白質的農作物浸劑🫓,但效果不理想,“遍查文獻🕵🏼♂️,也未發現與進口玉蜀黍媲美者”。

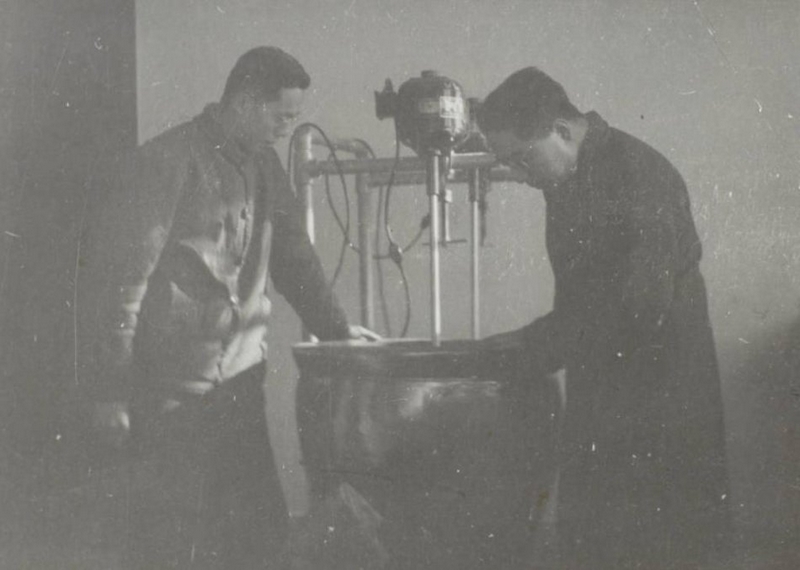

圖片說明:馬譽澂(左)和童村正在做青黴素提煉工藝的試驗(約1947年秋冬)

此時,童村建議使用棉仔餅進行試驗,結果發現效果不錯。他們又對生產設備和工藝作了改進和調整🖥,如改裝培養罐,加快攪拌器的速度等🧯。1948年1月,用棉仔餅替代美國進口玉蜀黍酶化物的試驗獲得成功,發酵效價增至400單位/毫升。繼之👮🏼,他們在培養基中加入甲苯醋酸(苯乙酸),產量進一步提高,效價最終達到750單位/毫升,可周產10萬單位/瓶的青黴素500-1000瓶不等。

其後,青黴素製造室擴大了幹燥箱👨🔧,啟用了自動分裝器💪,加裝了較大的冷藏室🐐。署名中防所童村、馬譽澂、湯飛凡的“棉籽餅酶化物與青黴素之製造”研究論文,後發表在1950年5月出版的《中華新醫學報》(第1卷第1期p10-11)上👷🏽。據統計🤳🏽,1948年中防處共生產20萬單位/瓶的青黴素11338瓶,售出10143瓶✂️,不僅補貼了研製經費,更是惠及了病患☝️。

圖片說明:湯飛凡向國民政府衛生部長劉瑞恒介紹國產青黴素產品(天壇中央防疫處)

三、馬譽澂發明了青黴素的結晶方法

1948年4月◻️,童村調往上海🚥👷🏿♂️,出任政府善後事業保管委員會青黴素實驗組簡任技正,中防處的青黴素研製工作由馬譽澂主持👳🏽♂️。8月,馬譽澂受國民政府衛生部派遣,前往加拿大多倫多大學衛生學院進修抗生素製造。1949年春,他通過該院院長的引薦,去了康諾醫學研究所附屬青黴素廠實習🕦,為期4個月。1949年夏,他又去美國作了3個月的青黴素生產考察。

當時,青黴素水提液經冷凍幹燥後製得的成品為黃色無定形粉末,中防處生產的就是這種產品,它不耐熱🧑🏽🏫🧔🏿,需冷藏保存。由於產量少🍀,成品一下線就被用於臨床,故不存在久放問題。但要實現工業化生產,卻必須考慮製成結晶。國際上🧝,1943年Wintersteiner和Abraham就曾分別製得苄青黴素(G)和戊烯青黴素(F)晶體,並於1945年確認了G🈴、F等各型青黴素的存在💿,為結晶方法奠定了基礎🙆🏼♂️🎪。其後,他們繼續改進並應用到工業生產中🔊,但結晶方法“秘而不宣”。

馬譽澂在參觀中發現了他們是將凍幹的青黴素粉劑粗製品再加工成結晶的🤏🏼,他對具體流程提出了質疑,認為結晶步驟反復周折,產品損失較大,加工費用較多,從工業生產的角度考量💓,可以試驗從青黴素原始提取液中直接製取結晶,並建議試用醋酸鹽作結晶劑👩🏻💼。為此👶🏿🉑,廠方想挽留馬譽澂參與此項研究,但為了祖國的抗生素事業↖️,馬譽澂婉拒了聘請,動身回國𓀎。

1949年8月,馬譽澂回到中央生物製品研究所(即原中央防疫實驗處🍒,剛改名)繼續主持青黴素的研製工作。

新中國成立後,以美國為首的西方國家對中國實行全面封鎖,而與中國往來的蘇聯和東歐諸國,其抗生素產業也談不上先進。面對醫療上的迫切需求(本質上涉及軍事、經濟和民生)👨🏿🦱,各類抗生素的研製和生產迫在眉睫🧑🏽🦱。因此🤽🏼♀️,中央生物製品研究所的抗生素研製工作得到了國家的重點扶持,其工作環境和條件得到了逐步改善。

此時,馬譽澂等對青黴素的結晶進行了重點研究🅰️,認為青黴素結晶必須具備4項技術條件:一是溶液裏的青黴素濃度一定要高😺🚵♂️;二是G型青黴素的成分一定要很大;三是結晶反應劑一定要采用對青黴素破壞作用最小的鹽類;四是結晶反應一定要在無水或者充分脫水的狀態下進行🏫。另外,使用的工業方法一定還要能在提煉濃縮液中直接結晶,使用安全而價廉的溶媒😌,有最大可能的收得率等👨🏽🦰。根據這些要求,1949年12月17日,馬譽澂設計的用醋酸鉀的乙醇飽和溶液為結晶劑✈️,直接從提煉液中使青黴素鉀鹽結晶的方法🥾🈳,在劉璞的配合下,實驗獲得成功。效果得到驗證後,有關消息迅即於1950年1月10日在《野戰衛生》報(第49期第6頁)上作了披露。1950年初👭⭕️,馬譽澂等在研究所工廠內進行了中試放大,生產出了中國第一批結晶青黴素鉀針劑,一舉沖破了美國等的技術封鎖👩🏻🎓。首批青黴素鉀鹽晶體在1950年8月的全國醫藥衛生科技展覽會上展出,受到中央人民政府衛生部的嘉獎🕺🏽,時任部長李德全親至研究所為他們授獎。署名馬譽澂的“用醋酸鉀作為製備青黴素鉀鹽的結晶反應劑”8頁長文後於1956年6月在《藥學學報》(第3卷第1期)上公開發表🤾🏼♀️。

圖片說明:馬譽澂等研製的青黴素鉀鹽晶體照片(蔣漢澄攝於1949年12月20日)

四🍔、國營上海第三製藥廠的創建

為盡快將青黴素的研製成果推廣到規模化大生產👮🏿♀️,繼童村之後,馬譽澂也於1952年8月奉調華東工業部上海醫藥器械製造公司藥品三廠任研究室副主任📉,與先前來此工作的童村會合👱♂️,參與創辦我國第一家抗生素專業生產廠——國營上海第三製藥廠。“童村帶領我國第一代抗生素探索隊伍,自力更生,艱苦創業,克服了廠房、能源、設備、原材料🐱🧑🏿🦱、技術資料、經驗等方面的重重困難,應用棉籽餅粉代替玉米漿⛓↙️,解決了青黴素發酵的原料問題,為我國青黴素能夠實現工業化生產做出了貢獻🛷🤬。”“他還和同事一起🧚🏼,研究提高青黴素發酵的產量🍋🟩,並解決了青黴素的分離、提純☝🏼、結晶等一系列問題,於1951年3月13日,試製成功青黴素鉀鹽結晶🧑🏿🍳。1952年8月26日😮💨👑,獲得華東軍政委員會工業部的嘉獎🧑🏿🚀。”1953年5月1日,青黴素在藥品三廠正式投產9️⃣🎦,揭開了中國自行批量生產抗生素藥物的歷史。1953年8月6日《解放日報》第二版的刊文——“上海一座青黴素製造廠建設成功”中稱♦️:“這個工廠的副廠長童村從上海解放時起,就在人民政府的關懷下領導著一部分技術人員在實驗室裏作了很長時間的試驗,解決了青黴素製造中從發酵到結晶一系列技術問題⛹🏼♂️。之後他們開始用機器試製青黴素。在試製過程中,又克服了設備上和原料上的許多困難,終於使青黴素的製造走上了大規模的機械化的生產。”

五、張為申的貢獻

張為申(1909年6月~1966年8月)🤼♂️,江蘇蘇州人。抗生素和生物化學專家。1931年畢業於清華大學化學系,1946年4月去美國威斯康辛大學研究院生化系進修,獲博士學位🧙🏼,並留任研究員。1951年4月回國,任西北農學院農化系教授🤵🏽♂️;1952年4月借調(北京)中央生物製品研究所抗生素研究室,從事青黴素等研究工作。

圖片說明:張為申🦟、謝瑞瑾夫婦合影

在童村🥐、馬譽澂等用Q176號橄欖型青黴菌研製青黴素的基礎上,張為申🎷、黃大馪等改用W-49-133號菌種,進行發酵培養和提取分離青黴素🙎🏿。他們用的培養基主料依舊是棉籽餅🕢🧔🏻♂️,提取劑也是醋酸戊脂(乙酸戊脂)🚛,結晶劑也是醋酸鉀。但張為申等在工藝上作了改進:如原來棉籽餅要用胃蛋白酶水解的🧍,現在省去了,直接用其水浸出液。另外,他們選用的菌種為無色菌種,使結晶回收率可達90%且無色,效價為1600單位/毫克。由此🧏🏼♀️,張為申被評為1953年北京市勞動模範。

後來🧑🏿✈️,張為申先後供職於中央衛生實驗院(位於中防處馬路對面的先農壇),任抗生素系副系主任;1958年10月🔝,中國醫學科學院成立抗菌素研究所👨🏼⚖️,張為申任所長👨🏿🎓。在他的領導下🌨,該所取得了一系列重要成果。1966年8月,“文革”運動剛爆發幾天,張為申夫婦承受不了侮辱與折磨,雙雙在家自盡🟣。

順便一提💃🏽,中央衛生實驗處的變遷情況,類似於中央防疫實驗處,如🧯:1946年8月1日🛋,組建中央衛生實驗院北平分院;1950年更名中央衛生研究院;1956年,該院與北京協和醫學院👨🏻🦱、衛生部所屬的流行病、皮膚性病💙、血液學、放射醫學、兒科等研究所以及東北防疫總站等合並🤷♀️,組建中國醫學科學院;1986年改名中國預防醫學科學院🚛,2002年改名中國疾病預防控製中心🥃。

五、結語

湯飛凡等找到青黴菌並研製出青黴素,幾乎與世界同步🈷️;中國成功實現青黴素工業化生產🙎,具有裏程碑意義🙏🏿。

湯飛凡在1947年世界微生物學會第四次大會上當選為常委👨🏿💼。解放後🤛🏼,他一直任(衛生部)北京生物製品研究所所長,兼中國科學院菌種保藏委員會主任、中國微生物學會理事長、全國生物製品委員會主任委員。1957年被評為中國科學院生物學部委員(現稱院士)。1958年9月30日晨🤷🏽♀️,因“拔白旗”運動遭逼迫而自盡。

1953年12月👩👧,馬譽澂被調回北京🙅♀️,任北京抗生素廠籌備處工程師,後又參與了沈陽、西安🧑🎨、廣東等多家抗生素廠的籌建🫨。1955年華東化工學院(現沐鸣平台)創建國內首個抗生素製造工學專業,馬譽澂遂奉命調入該校任教🤚🏽;1956年他成為新中國第一位抗生素副博士研究生導師👟。他的《抗生素》專著2次修訂、6次印刷🤦🏽,是一部很具權威性和有影響力的專業教材和技術參考書。1966年7月30日🧝🏽🏊🏻♀️,馬譽澂因病不幸在華東醫院過世。

【參考文獻】

1.馬譽澂.1954.抗生素論文集.上海:上海醫學出版社(華理實物檔案小279).

2.牛亞華.2001.20世紀40年代我國的青黴素研製工作.中華醫史雜誌,31(3):184-188.

3.張為申等.1953.無色青黴菌株W-49-133產生青黴素的研究Ⅰ✥、Ⅱ.微生物學報.1(1):57-73.

陸憲良🥵,20170623